Литературное издательство

| Главная » Произведения » Белова Лидия » Белова Лидия | [ Добавить произведение ] |

НАЧАЛО ЗДЕСЬ: http://nerlin.ru/publ....-0-6147Из дневника фрейлины и придворной дамы

Каюсь – и начинаю свои мемуары заново. "Безумно – ждать любви заочной" – говорит Лермонтов в "Валерике". Возможно. Но я люблю "заочно" вот уже сорок лет, не забывая его ни на один день... Двенадцать раз начинала я писать "Биографию Александры Осиповны Чаграновой" – художественное произведение с жизненно-правдивой основой. Пыталась передать реальность, прикрывая ее флёром вымысла. Однако всякий раз вместо романтического флёра получалась легко обнаруживаемая неправда. Секрет изящной словесности – так сочетать действительные события с вымыслом, чтобы всё вместе казалось реальностью. Но этот секрет мне недоступен, я осталась всего лишь мемуаристкой. Именно с вымыслом мне не везёт. Ну кто поверит, будто моя героиня стала предметом страстного увлечения и сама увлеклась – на последних месяцах беременности?! Между тем и взаимное увлечение было, и беременность была, да только герой другой и время другое. Зачем же я меняла героя и время? – спросит мой далёкий читатель. Отвечу: писатели всегда так поступают, и никто их за это не упрекает. А мне хотелось создать именно художественное произведение. Собственно, у меня и не было иного выхода. Безрассудное увлечение настигло меня, замужнюю женщину, в 29 лет (осенью 1838 года). К тому времени у нас с мужем были две малютки – четырёхлетняя Оля и двухлетняя Сонечка. Олина сестра-двойняшка, Саша, родилась очень слабенькой, постоянно болела и в марте 1837 года скончалась. И вот через полтора года после этой тяжкой потери мое сердце, до того целиком отданное детям, затрепетало юной романтической любовью. Я чувствовала себя великой грешницей. Какие уж тут рассказы "всему свету"!.. Но не прошло и трёх лет – ушёл из жизни мой любимый… С годами я поняла, что молчать нельзя. Сколько небылиц напридумывали о Лермонтове люди, весьма мало его знавшие, а то и вовсе не знавшие, из желания приобщиться к его славе! И только я молчу. Вот и стала я искать выход. И вроде бы нашла: написать роман, в котором всё будет правдой, кроме имени главного героя; знающие и любящие его поймут, о ком речь. Примерно с середины 70-х годов писала вариант за вариантом, всякий раз заходя в тупик и начиная заново. Попытаюсь теперь создать еще один вариант, но уже не романа, а правдивого повествования, без вымыслов. Начну "от печки" – с 1836 года. Муж служил тогда в Русском посольстве в Берлине. Летом он взял отпуск, и мы всем семейством отправились в германский курортный город Баден-Баден, славящийся мягким климатом и минеральными водами. Я была на последних месяцах беременности, и провести лето в Баден-Бадене рекомендовал мне берлинский акушер. Муж развлекал себя на курорте картами и рулеткой, приходил домой только к обеду и затем снова исчезал, порою до пяти часов утра. (Богатый наследник, сам он умел только проматывать нажитое предками.) На мое счастие, лето 36-го года проводил в Бадене тёзка и родственник мужа Николай Киселёв. Родство между ними какое-то запутанное, и муж, упрощая дело, называл его "двоюродным братом". В отличие от Смирнова Николай Димитриевич * предпочитал тогда мое скромное общество картам и рулетке (позже, в Париже, и он, как говорил Андрей Карамзин, пристрастился к этим бессмысленным занятиям). Мы с ним гуляли, болтали, вспоминая столичную жизнь и общих знакомых; я играла на стареньких клавикордах нашей хозяйки. Николай Димитриевич любил слушать и мое "камерное" пение (в моем положении я не могла увлекаться громкими руладами). А еще мы читали русские журналы и книги, которые я всегда выписывала себе за границею. Муж убегал и от моей музыки, и от совместных чтений, беззастенчиво заявляя Киселёву:

_______________

* В разделе, написанном от лица А.О.Смирновой-Россет, сохранены некоторые особенности письменной речи XIX века. Так, в имени Дмитрий обычно сохранялось полногласие: Димитрий; Наталья, Софья писались с -ия в конце (при этом в имени София ударение оставалось на первом слоге); «дворянская» частица дэ писалась в соответствии с произношением: дэ Рибас, дэ Базан… Подобные языковые нюансы я сохраняю (правда, минимально) ради аромата эпохи. – Л.Б.

– Видишь ли, я в 12 часов дня ухожу на рулетку и прихожу только в пять. В семь вечера опять ухожу на рулетку, до половины 12-го ночи. Так что буду тебе благодарен, если ты посидишь с женою и погуляешь с нею. И к обеду обязательно приходи: жена нашла хорошую кухарку – лучше обедать у нас, чем в ресторане или у друзей-холостяков. По сию пору сохранилась в моей душе благодарность Николаю Димитриевичу за его дружеское общество, особенно за терпеливые прогулки со мною, чего я никогда не могла дождаться от мужа. Сам Киселёв тогда еще не был женат, но впоследствии женился, стал хорошим супругом и отцом. В 1869 году он скончался. Мой муж, Николай Михайлович Смирнов, в 60-х годах жил то в Москве, то в Петербурге, много болел (сказалось злоупотребление спиртным, да и бессонные ночи за картами) и в 1870-м году тоже скончался. К тому времени мы с ним давно уж разъехались, я жила в Париже и приезжала к нему – поухаживать за больным, примириться и, как оказалось, проститься навсегда... После этого и стала приходить мне в голову мысль соединить в мемуарно-художественном романе впечатления от лета 1836 года и зимы 1839–40-го, во многом схожие. И взять для моего героя фамилию Николая Димитриевича, достаточно распространённую в России. Тем более что Киселёв легко переходит в Кису – привычное для меня обращение к близким, даже и к родственницам. Фамилия Киселёв не может оскорбить ничьей памяти. Эта вроде бы простецкая фамилия на самом деле принадлежит к числу славных. В русской истории вообще много простецких фамилий (к таковым причисляю и Смирновых): предки наши не любили заноситься, брать себе громкие прозвания. Первым толчком к замене ласкового имени "Мишель" на "Кису" послужило именно сходство обстоятельств лета 36-го и зимы 39–40-го годов: через три с чем-то года повторилась ситуация баденского лета: снова я беременна (уж простите за такую откровенность! – рада бы избежать, да невозможно), и опять скрашивает мое вынужденное одиночество, гуляет со мною, поддерживает меня, чтобы ненароком не оступилась, не муж, а другой человек. На сей раз даже и не родственник, однако весьма обеспокоенный моим здоровьем и здоровьем ребёнка (точку над i поставьте сами). Даже через несколько десятилетий после гибели Лермонтова, в 70-х годах, я не решалась писать обо всём этом откровенно. Вот только теперь, в 1881 году, нашла-таки выход: расскажу правду как она есть, а известной другим эта правда станет не ранее, чем через сто лет после моей кончины. Сей опус будет лежать в сберегательном банке, как никому не выдаваемая до обусловленного времени ценность. После смерти мужа я могла бы, кажется, позволить себе откровенно писать о наших отношениях с Мишелем (разумеется, в рамках светских приличий); но нет: раскрытие тайны угрожало благополучию младшей дочери, Надежды. Она родилась летом 1840 года, когда я перебралась из Петербурга в Царское Село (а Лермонтов по дороге в ссылку дней 20 пробыл в Москве, дожидаясь известий от меня)... В 60-х годах я с детьми жила на южном побережье Англии, в курортном городке Torckey (Торки или Торкэй, кому из россиян как нравится). Бывали мы и в Лондоне, в Русском посольстве, делали визиты к своим соотечественникам, на время ставшим жителями Великобритании. И вот в Русском посольстве, на одном из светских приёмов, моя Наденька познакомилась с молодым англичанином, господином Соррэном, и вскоре стала госпожой Соррэн. Сейчас, в 1881 году, Наденька уже гораздо старше нас с Мишелем, какими мы были, когда я носила ее под сердцем. Но и сейчас я не могу открыто рассказывать правду об ее отце, ибо в таком случае она окажется "незаконнорождённой" и лишится всех прав на наследство. А она давно уж мечтает жить в Москве, на родине своего отца (это и в самом деле родина ее отца), в доме деда (отца Николая Михайловича Смирнова) на Пресне. Даже ей самой я не рискую сказать всё впрямую: она может сделать какой-нибудь неверный шаг и усложнить жизнь своему сыну, Артуру. Вот какие камни преткновения возникают порой на пути мемуариста… Но и отказаться от мысли оставить потомкам свои правдивые воспоминания о Лермонтове я не в состоянии. Сколько раз не везло мне в качестве героини художественного произведения! Начинал "Сказку доя детей" и "Штосса" Лермонтов – не успел завершить; написал второй том "Мёртвых душ" Гоголь – сжёг перед кончиною. Есть, конечно, посвящённые мне стихи – Вяземского, Пушкина, Жуковского... Да и Лермонтова. Однако его стихи могут навсегда остаться с пометкой: "Адресат не известен". Так и слыть мне "калужской губернаторшей" – по письмам ко мне Гоголя, включённым в его "Выбранные места из переписки с друзьями"? Нет, смириться с этим невозможно. Расскажу об одном из посланий Лермонтова, адресат которых "не известен". Листок с этим стихотворением, написанным рукою Мишеля, и с его же изящным рисунком я храню с весны 1840 года. Сейчас вновь достала его из потайного ящичка и перечитала давно уж выученный наизусть текст.

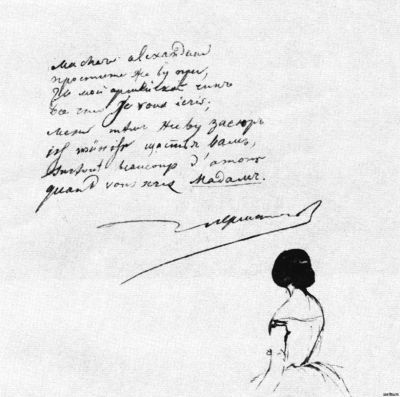

Автограф стихотворения М.Ю.Лермонтова “Ma cherе Alexandrine…” с зарисовкой его героини. 1840

Лермонтов и князь Иван Мятлев увлекались тогда шутливыми "макароническими" стихами: пародировали светские беседы – всегда смесь нескольких языков. А время было тяжелейшее для Мишеля: за дуэль с Барантом его перевели из гвардейского полка в армейский, да еще и пехотный, да еще и ведший ожесточённые бои на Кавказе. Хлопоты бабушки и друзей оказались безрезультатными, Мишелю скоро предстояло отправиться к месту сражений, и как раз тогда, когда ему очень хотелось остаться в Петербурге, в кругу друзей Пушкина и со мною. Однако и в этой ситуации он не поддавался унынию, а порой и от души смеялся. В стихах, обращённых ко мне, смех отдаёт горечью, и всё-таки это смех, а не жалобы на судьбу. Вот они – на русском, французском и немецком вперемешку:

Ma chere Alexandrine, Простите, же ву при, За мой армейский чин Всё, что je vous ecris.

Меж тем, же ву засюр, Ich wunsche счастья Вам, Surtout beaucoup d’amour Quand vous serez Мадам.

Переведу, как умею:

Дорогая Александрин, Простите, Вас прошу, За мой армейский чин Всё, что я Вам пишу.

Меж тем, Вас уверяю, Я счастья Вам желаю, А главное – много любви, Когда Вы вновь станете Мадам.

Сбои в ритме и рифмах у меня оттого, что хочется поточнее передать его лексику. Мне тогда было совсем не до мечтаний о будущем: все наши планы рушились. И вот он шутил, утешая меня. В доказательство того, что я по-прежнему "прелестна", зарисовал меня, но – со спины! И высказал пожелание: когда я, родив, верну себе светскую осанку, стройность (вновь стану Мадам), пусть у меня будет много любви. А его отправляют в ссылку – значит, любви без него?! Да, он никогда не выказывал ревности всерьёз, только в шутку… Мы ведь мечтали, что он вскоре выйдет в отставку, я разведусь со Смирновым и мы поселимся в Тарханах. Я порою капризно заявляла: "Нет, не в Тарханах, а в Адамовке". Наш хутор под Одэссой давно уж был продан, но при желании можно было выкупить этот клочок земли. Мечтала я и о выкупе у родственников херсонского имения бабушки – для дяди Николая (декабриста Н.И.Лорера), с тем чтобы он жил не слишком далеко от нас, если мы поселимся на Юге. Елизавета Алексеевна, бабушка Мишеля, понятия не имела обо всём этом, но мы с нею симпатизировали друг другу, и Мишель уверял, что всё сложится как нельзя лучше. Тем более что и он сам, и его бабушка очень любили детей. Я, конечно же, не оставила бы своих дорогих девочек мужу... Есть у Лермонтова и серьёзные стихи "с загадкой". У многих, например, возникает вопрос: о какой молитве говорит он в стихотворении "В минуту жизни трудную…" ("Молитва» 1839 года)? Отвечу. Когда Мишель бывал у нас вечерами, я нередко предлагала ему подняться вместе к детям: я почитаю им молитвы на сон грядущий, а потом, вернувшись в гостиную, и мы с ним помолимся – чтобы Господь помог нам в наших планах. Однажды я прочитала вечернюю молитву Иоанна Златоуста, которая произвела на него необычайное впечатление. Начинается молитва так: "Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня от вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешил, прости меня..." Именно об этой молитве говорит Лермонтов в стихотворении:

В минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть...

Когда мы с ним первый раз ее читали (вернее, я читала, а он стоял на коленях перед иконою), у него вдруг слёзы хлынули градом, залили всё лицо... Какова причина столь долгой, преданной моей любви к Мишелю, что и через сорок лет после его гибели я пишу свои Записки главным образом о нём и ради него? Отвечу фразой из Шекспира: "Она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним". Лермонтов испытал, пожалуй, все беды, какие только могут выпасть человеку на Земле: смерть матери, когда ребенок еще не может обходиться без нее (в два года четыре месяца); детство и отрочество без отца, что особенно тяжело для мальчика; адскую боль – такую, что говорил: "Нет ничего страшнее физической боли", – от удара лошадиным копытом, раздробившим ему колено, в самом начале обучения в юнкерской школе; необходимость воевать с народом, которым с раннего детства, со времени поездок с бабушкой на Северный Кавказ, восхищался не менее, чем русскими солдатами и казаками; испытал агрессивную неприязнь царедворцев за стихотворение "На смерть Пушкина", – это они назойливо распространяли негативные отзывы о Лермонтове при его жизни, продолжают распространять и по сию пору, выгораживая "наёмного убийцу", Мартынова. Меня поражает количество и злобность вымыслов о Мишеле, бытующих несмотря на явную их нелепость... Но, пожалуй, я сказала даже слишком много для предисловия. Пора переходить к последнему варианту "Биографии Александры Осиповны" – теперь уже не Чаграновой, а Смирновой-Россет, – без умолчаний, фантазий, шифров и вымыслов. Наверное, и этот вариант окажется несколько сумбурным: я не умею излагать события в их последовательности, как какой-нибудь биограф или монах-летописец. Но постараюсь более не прислушиваться к совету князя Гагарина: "пишите как попало". Плохой совет! Я и сама теперь не всегда понимаю, о каком времени идет у меня речь на той или иной странице. На сей раз постараюсь распределить всё по главам и, где только могу, указывать если не число, то хотя бы месяц, год события.

Как мы впервые встретились и что было дальше. Впервые мы с Мишелем встретились в октябре 1838 года – в Петербурге, у Карамзиных (лето я проводила в подмосковном имении "Спасское" и вернулась в северную столицу только в середине октября). С Карамзиными он познакомился немного раньше, в августе, в Царском Селе: там находилось императорское семейство и стоял Лейб-гвардии Гусарский полк, а Карамзины жили там на даче. Екатерина Андреевна, узнав, что поэт возвращён в свой полк, пожелала с ним познакомиться, и Лермонтов нанёс им визит. И вот в Петербурге, когда все вернулись в город, Софья Карамзина зазвала меня на обед: – Будет и Лермонтов! Тот самый гусар-поэт, о котором я тебе уже столько раз говорила. Она со времени знакомства с Мишелем неустанно восхищалась им – его умом и остроумием, всяческими талантами, начиная с поэзии и живописи и заканчивая конной выездкой...

Михаил Юрьевич Лермонтов в ментике Лейб-гвардии Гусарского полка. Портрет работы П.Заболотского. Масло. 1837

Я пришла в очень закрытом платье чёрного шёлка, весьма простом. Другие дамы оказались в светлых нарядах, еще хранивших память о лете. Обед, как всегда у Карамзиных, проходил весело и непринуждённо. (О приёмах в доме этого семейства подробно рассказывает Анна Тютчева в своих умных, содержательных Записках, которые наверняка будут опубликованы, – я знакомилась с ними в рукописи.) * Мишель не был моим соседом по столу, но после обеда подошёл и обратился ко мне с милой улыбкой:

______________

* См.: А.Ф.Тютчева. При Дворе двух императоров. – М., "Интербук", 1990. (Впервые эта книга была издана в 1928 г.) – Л.Б.

– Сударыня, если не сочтёте мой вопрос бестактным, скажите: почему у вас столь аскетичный туалет? – Потому, что это модно в Париже, откуда я его привезла. – Ах так, всего лишь… Я уже задавал этот вопрос Вяземскому, и он ответил весьма загадочно: «Это траур сердца». – Увы, на сей раз он не шутил. Дело в том, что я имела несчастие потерять ребёнка двух лет и трёх месяцев. Произошло это в Париже в прошлом году. – О-о, это очень горько… Как и смерть матери для ребёнка. Я и теперь помню, как умолял: "Милая мама, пожалуйста, не умирайте! С кем я буду молиться, и кто будет рассказывать мне сказки!"... Его горячее сочувствие тронуло меня, я едва сдержала слёзы. Встала, чтобы уйти, пока не расплакалась на людях. Михаил Юрьевич пошёл проводить меня до кареты и попросил разрешения прийти меня повидать. – Конечно, – сказала я. – Всегда буду рада вас видеть. Мой наряд и весь наш разговор так запомнились ему, что отзвук этой "траурной" встречи попал в "Штосса" – незаконченную повесть 1841 года. Я предстаю там в первой главе как фрейлина императрицы, хотя ко времени нашей первой встречи с Мишелем не была фрейлиной уже около семи лет: распрощалась со службой во Дворце, выйдя замуж в январе 1832 года. Но фантазия художника тем и хороша, что уводит нас весьма далеко от реальной жизни, в то же время заставляя верить в реальность изображаемого... Однако Мишель так и не навестил меня (вернее, нас с мужем) после этой первой встречи. Я вновь увидела его опять у Карамзиных. Могу назвать точное число, ибо сохранилась запись в моем потайном дневнике, хранящемся в закрытом на ключ ящике секретера: "29-е октября 1838 года". В этот день Лермонтов читал у Карамзиных поэму "Демон". Я считаю этот день началом нашего и счастливого, и горестного романа.

София Николаевна Карамзина. Литография Л.Вагнера. 1850-е годы

Все друзья Екатерины Андреевны и Софьи собрались тогда в их доме, чтобы слушать "Демона" в чтении автора. Впечатление от этого чтения было столь ярким, что порой я даже забываю о первой встрече, – кажется, впервые увидала Мишеля, именно когда он читал "Демона". Поправляю себя, только перечитывая "Штосса": мгновенно вспоминается мой наряд и наш разговор при первой встрече… Ко времени моего знакомства с Лермонтовым он был уже знаменит. Все знали его реквием по Пушкину, "Бородино" (написанное к 25-летию Бородинского сражения), "Песню про царя Ивана Васильевича…", "Тамбовскую казначейшу" (к сожалению, искалеченную Плетнёвым при публикации в "Современнике")… Ну а "Демон" просто ошеломил всех! Нам казалось, что читает сам Демон. Вы улыбаетесь? Мы тоже улыбались, став свидетелями такого диалога: – Кто же прототип вашего Демона? – не без язвительности спросил один из слушателей. – Я сам, – ответил Лермонтов, озорно блеснув глазами. – Неужто?! Ведь Демон ужасен. – Я еще хуже, – рассмеялся Мишель. Конечно, он шутил, но удивительно, как ему удалось настолько войти в образ своего героя, чтобы увидеть Землю с высоты небес! На мое восторженное изумление Мишель ответил, что просто на Кавказе взбирался на очень высокие горы, откуда Земля действительно представляется как будто с высоты небес. Для него всё было «просто» да «случайно»… Читал Лермонтов превосходно, своим то бархатным, то бронзово-звенящим баритоном. Не я одна потеряла голову, слушая такие стихи:

Меня добру и Небесам Ты возвратить могла бы словом. Твоей любви святым покровом Одетый, я предстал бы там, Как новый Ангел, в блеске новом… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мой Рай, мой ад – в твоих очах. Люблю тебя нездешней страстью, Как полюбить не можешь ты, – Всем упоением, всей властью Бессмертной мысли и мечты…

Да, конечно, стихотворением "На смерть Пушкина" он уже давно завоевал наше уважение и восхищение, но впечатление от "Демона" было просто ошеломляющим. И с этого вечера у меня оказалось сразу несколько соперниц. Однако сам он выбрал – меня. Заметил, выделил из всего блестящего дамского общества. Мы с ним "взглянулись", как выразился однажды (в повести "Миллион") Николай Павлов. Мне казалось, что Мишель читает поэму более всего для меня. Позже он и сам признался в этом. Хотя писал он "Демона" не только как религилозно-философскую фантазию, а и как воспоминание о подруге московской юности Вареньке Лопухиной, чувствуя свою вину перед ней за "отраву поцелуя" (прощального). Он дважды посвящал ей эту поэму– более раннюю и более позднюю редакции. Второе посвящение я читала, начинается оно так:

Я кончил – и в груди невольное сомненье! Займёт ли вновь тебя давно знакомый звук, Стихов неведомых задумчивое пенье, Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Он не прав: ни одна из женщин, которых хоть на короткое время судьба связала с ним, никогда его не забывала. Даже всем известная теперь Екатерина Сушкова годами писала свои воспоминания о том, как неблагодарный поэт обидел ее своей нелюбовью... Сколько раз я перечитывала это посвящение, всякий раз обливаясь слезами! Нет, не от ревности, а страдая за обоих. Варвара Александровна в 1835 году, решив, что любимый забыл о ней в далеком и блестящем Петербурге, с отчаяния вышла замуж. А он отнюдь не забыл, чему свидетельство – подготовленный специально для нее (осенью 1838 года, незадолго до нашего знакомства) список "Демона". В моей душе нет ревности к этой прекрасной женщине, тихо угасшей через десять лет после гибели Лермонтова: я-то знаю, что, полюбив Михаила Юрьевича, невозможно ни забыть его, ни заменить кем-либо другим.

В.А.Лопухина (в замужестве Бахметева). Акварель М.Ю.Лермонтова. 1835

Пожалуй, перепишу и две другие строфы этого грустного посвящения:

Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье? Иль, быстро пробежав докучную тетрадь, Ты только мёртвого, пустого одобренья Наложишь на неё холодную печать;

И не узнаешь здесь простого выраженья Тоски, мой бедный ум томившей столько лет; И примешь за игру иль сон воображенья Больной души тяжёлый бред…

Да, в обществе всегда оживлённый, склонный к озорству, в одиночестве он не мог уйти от тяжелых дум о своей судьбе, судьбе близких, народа российского да и всего человечества. Его душа была воистину космических масштабов… Снова встретились мы с Мишелем через несколько дней, 4-го ноября, тоже у Карамзиных. В тот вечер гостей, по счастию, было немного, и мы смогли насладиться беседой "обо всём и ни о чём", сидя рядом и оба ощущая нашу необычайную душевную близость. Прощаясь со мною, Софья выразила изумление тем, как я похорошела и повеселела. Еще бы!.. На сезон 1838–39 годов мой муж взял в театре ложу авансцены в середине вместе с Ростопчиными. Это был салон: там пили чай, ели мороженое, во время действия входили и выходили. Кресла моего мужа и графа Ростопчина были в первом ряду, а наши с Додо (Евдокией Петровной) – во втором. Лермонтов приходил в ложу, чтобы поболтать с нами. Однажды концерт был неудачным, я скучала и спросила Михаила Юрьевича: – Который час? – Еще только половина одиннадцатого. – Мне так всё это надоело и гадко, что я еду домой. Хотите ли пить чай у меня? И опять вспоминаю начало "Штосса": "В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развёртывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату" – только реально не в соседнюю комнату вышла, а поехала к себе домой, вместе со столь памятливым автором будущего "Штосса". Велев верному Афанасию подать чай в мой кабинет, я вместе с Мишелем прошла туда и расположилась в одном из красных кресел. Мишель поместился напротив, на маленькой софе. Он молчал; молчание затягивалось, и наконец я спросила: – Михаил Юрьевич, отчего вы молчите? – Мадам, вы очень хорошо знаете, – ответил он почему-то несколько мрачным тоном: – я могу сказать лишь одно – что я вас люблю, до безумия влюблён в вас. Я, тоже влюблённая в него до безумия, вдруг почувствовала себя усталой. Видимо, потому, что не верила в возможность такого прямого, искренного объяснения – ждала чего-нибудь вроде сцены между Печориным и княжной Мери. Кстати, позже я иногда называла Лермонтова Жоржем, обнаруживая в нём черты сходства с его героем, – он только усмехался в ответ. А когда я назвала так Юрия Самарина (просто он по-фрацузски Жорж), то вызвала несказанное удовольствие; не знаю уж, в детских ли воспоминаниях дело, как он объяснил, или всё-таки в Печорине: молодёжи того времени очень хотелось быть похожими на этого саркастически-бесстрастного героя. Так вот, когда Мишель мне признался в своей безумной влюблённости, я предложила: – Пойдёмте в мою комнату наверху. Я устала, и мне нужно растянуться. Там я прилегла на софу, а он сел рядом на пол и благодарил меня за эту встречу наедине. Я поцеловала его в лоб. Очень взволнованный, он расцеловал мне обе руки, говоря: – Они еще более добры, чем красивы, эти ручки… Доброта и простота – главные ваши очарования. Попыток превратить всё это в постельную сцену с оглядкой на дверь: не вернулся ли муж? – не было с его стороны ни на йоту. Мы тихо разговаривали, как будто оба устали от долгого ожидания и более ни на что не хватало струн души, как смотреть друг другу в глаза близко-близко, оставив где-то там, далеко от нас, весь свет – всех, кто нам так долго мешал своим присутствием. Он спросил, правда ли, что мой муж уезжал на всю ночь играть в карты, зная, что следует ожидать моих родов. Я сказала: правда, но, в сущности, я не могу жаловаться на мужа; у него есть слабости, но есть и большие достоинства; да, я никогда не любила мужа иначе, как дружеской любовью, но уважаю его и недовольна Софьей Карамзиной, позволившей себе при людях обсуждать наши отношения; я пожаловалась Екатерине Андреевне, и она сделала Софи серьёзное внушение; но Сонюшка неисправима: и восторг, и гнев всегда захлёстывают ее через меру. В ответ Михаил Юрьевич произнёс до сих пор памятную мне тираду о мужьях, которые оставляют жён "в обществе своей лампы", а потом оказываются у разбитого корыта… После этого вечера, взорвавшегося нежностью, наши отношения еще долго были просто дружескими. Я даже не раз ссорилась с ним, потому что он позволял себе осуждать императора Николая Павловича на основании ложных слухов (позднее по той же причине я ссорилась с Иваном Аксаковым). Самым счастливым стало для нас лето 39-го года, проведённое в Царском Селе. Мы уже не могли жить друг без друга ни единого дня, но открыто встречаться ежедневно тоже не могли: надобно было соблюдать светские нормы в частоте визитов. Выручал обычай вечерних приёмов то в одном доме, то в другом: многие петербуржцы проводили лето в Царском Селе. Однако этого нам было мало, и мы устраивали "случайные" встречи днём на улице. Он инструктировал меня накануне вечером: – Я выхожу от себя в два часа; вы выходите от себя в тот же час – надобно вам поставить ваши часы по моим. И я вас встречаю на нижней улице. Мы идём, я даю вам руку – не позволять же даме идти одной!.. Если вам нужны чепчики или другие покупки, я на время исчезаю, а потом вновь появляюсь "случайно" у вас на дороге и, как вежливый человек, провожаю вас домой.

Царское Село. Старинная картина (из Интернета)

Позже мне пришла на ум еще одна уловка. Однажды на утренней прогулке, после того как мы кивнули друг другу издалека, я пошла ему навстречу. Обменялись внешне ничего не значащими фразами (каждая из которых была пронизана любовью), и он сказал, что его человек совершенно не умеет готовить кофий. – Так что же вы не завтракаете у нас? – Николай Михайлович найдёт, что это уж чересчур бесцеремонно. – Ничуть не бывало, муж будет очень рад и станет рассказывать про свои похождения. А исчерпав на время сию занимательную тему, уедет на службу. Так мы стали встречаться по утрам не только на прогулках, а и у меня дома, объясняя это неумением его слуги готовить хороший кофий. Я веселилась, делая записи о подобных уловках в потайном дневничке, а потом перенесла их в свой незадавшийся роман "Биография Александры Осиповны Чаграновой". Могу добавить – в редком для меня теперь настроении озорства, – что приключение Печорина, когда ему пришлось спускаться "с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну", произошло не в Кисловодске, а в Царском Селе. В повести "Княжна Мери" вообще немало "северных" впечатлений поэта, несмотря на кавказский антураж (написана эта повесть позже остальных). Там же, в Царском, произошло то, что перевернуло нашу достаточно легкомысленную в ту пору жизнь, превратило волнующую игру в неизбывную драму. Однажды вечером я "сдалась" – решила ничего больше не ждать, об официальной процедуре развода, разъезде с мужем и новом устройстве быта думать потом. Смущаясь, сказала, что пойду в спальню: забыла свои пахитоски. Села там и стала курить. Подождав несколько минут, Мишель взошёл следом за мною и спросил: – Мне можно в этот алтарь муз и граций? Не отвечая, я стала искать мундштук; потом снова села, продолжала курить. Он смотрел на меня очень серьёзно, не одобряя такое озорство. (Я уже не раз клялась ему, что брошу эту отвратительную привычку, как только мы будем вместе.) Потом сказал: – В вас избыток дьявольского кокетства. Зачем вы притворяетесь непонимающей? – Не понимающей чего? – Того, что шутите с огнём. Вот так началось наше первое настоящее свидание… Однажды вечером мы долго разговаривали, сидя в моей гостиной. Мужа, как обычно, не было дома. Я "строила воздушные замки" (как называл мои мечты и планы Мишель): – Мы поехали бы в Адамовку, в маленький домик, в эту милую Адамовку, которую я помню до мельчайших подробностей. Мы ее выкупили бы. Представь себе, любимый, мы были бы там одни, только с детьми, и нам бы всегда этого было достаточно, ибо любовь не нуждается в пустых светских развлечениях. – Какую картину семейной жизни ты мне рисуешь! Какой ты ангел, Александрина, что так меня любишь… (Он никогда не называл меня Сашенькой – говорил: "Оставляю это имя для мужа".) Будем же, моя любовь, строить воздушные замки. В тихом, далёком от Петербурга имении будет пианино и вся твоя музыка, твои любимые картины; я снова возьмусь за рисование пейзажей, научусь писать синее небо Одэссы, которое видело твое рождение; когда я буду писать, ты станешь играть на пианино… Мы никогда не будем разлучаться… Наши дети, Александрина! Боже, какое счастье! Я люблю твоих, потому что они – твоя плоть и кровь, как же я буду любить тех, кто будут твоя и моя кровь, смешавшиеся в чистом и целомудренном объятии; это будут ангелы… Мы теперь проявляли двойную осторожность. Но иногда нас подводил дух озорства, желание послать к чёрту все светские условности. Однажды – в конце сентября, незадолго до моего отъезда из Царского, – мы позволили себе встречу даже у него: Мишель пригласил меня к себе на чай. Они с Алексеем Столыпиным (Монго) занимали просторную квартиру в доме на углу Большой и Манежной улиц. Алексей Аркадьевич в тот день был на дежурстве, но мы всё равно чинно сидели за столом и беседовали, демонстративно не закрывая гардин (любопытных и даже шпионов приходилось опасаться всегда). Речь зашла о ревности и о не пропущенном цензурою "Маскараде", который я читала в рукописи. Михаил Юрьевич сказал, что создал эту пиесу под влиянием шекспировского "Отэлло", сделав ревнивца российским дворянином, только и всего. – Не лукавьте, – возразила я на его "только и всего". – Во-первых, "Маскарад" полон мыслей, психологически точных и мудрых наблюдений. Во-вторых, там у вас есть переклички с грибоедовским "Горем от ума". – Неужто? – якобы удивился Мишель. – Какие же? – Перечислять все неинтересно, но главное, я думаю, в том, что Грибоедов вдохновил вас на создание "Маскарада". Он показал "фамусовскую" Москву на домашнем бале – вы решили показать "энгельгардтовский" Петербург с его опасными для порядочных людей публичными балами. – Увы, спорить бесполезно. К сожалению, это угадано не только вами, а и цензорами… После Царского мы продолжали встречаться в Петербурге, но там все-таки реже, и опять более всего на людях. Приведу одну запись из своего дневника, сделанную по свежей памяти, – слова Мишеля, которые он мне сказал однажды на прогулке: – Знаете ли, мой драгоценный друг, что вы очень сильно опираетесь на мою руку, а ваша походка день ото дня становится всё тяжелее? Сочиняя на старости лет свой роман о Чаграновой, я внесла туда эти памятные мне слова… Когда придворные лизоблюды подстроили ему дуэль с Барантом и высылку из Петербурга, мы пришли в отчаяние. Я сказала в одно из последних свиданий: – Киса, как я хотела бы разрешиться, пока ты здесь! Мы с Василием Андреевичем (Жуковским) уже хлопотали о прощении – неудачно. Но я упрямая, я еще что-нибудь изобрету. – Бесполезно, радость моя… Я тоже думал: какое было бы счастье быть рядом в те минуты, которые ты называешь неумолимыми. Твоя няня и я – мы были бы возле тебя. Это мне она передала бы драгоценное маленькое существо; я дал бы ему первый поцелуй – поцелуй, который освятил бы меня. Я думаю об этом уже давно; вот как мы друг друга понимаем! Конечно, такое могло осуществиться, только если бы к тому времени мы со Смирновым разъехались. Однако всё пошло совсем по-другому – и обернулось для нас тупиком, сплошными страданиями. Об этом говорит Лермонтов в "Валерике" – стихотворении, написанном через три месяца после нашего расставания:

Но я Вас помню – да и точно, Я Вас никак забыть не мог! Во-первых, потому, что много И долго, долго Вас любил, Потом страданьем и тревогой За дни блаженства заплатил…

По дороге на Кавказ в 1840 году он "недопустимо" долго пробыл в Москве – с 8-го мая почти до самого конца месяца, – рискуя получить новое взыскание. Ждал известий от меня (последние новости из Царского привез ему сослуживец по Лейб-гвардейскому полку Александр Реми). Написал в это время стихотворение "Ребёнку", загадав неразрешимую загадку исследователям: о чьем ребенке идет речь? или хотя бы – о мальчике или о девочке? А он и сам тогда не знал, ибо ребенок (дочь Надежда) еще не родился… В возможность нашего воссоединения Мишель перестал верить, как только его перевели из гвардии в армейский полк. Эта горькая мысль сквозит в шутливом восьмистишии "Ma chere Alexandrine…", о котором я уже упоминала. Кстати, тогда же сочинил шутливое послание ко мне и князь Иван Мятлев – тоже "макароническое" и тоже с просьбой о прощении. Иван Петрович в отличие от Мишеля не "зашифровывал" мое тогдашнее состояние – прямо говорил в этом послании: "Бог Вам даст легко родить". Оба стихотворения у меня сохранились, а вот повод к этому почти совместному сочинительству я запамятовала… Проясню здесь и весьма серьезный вопрос. Обвинять в убийстве Лермонтова императора Николая Павловича, при всей его неприязни к автору "Героя нашего времени" (роман ему чрезвычайно не понравился), все-таки не следует. Отец и сын Васильчиковы по собственной инициативе взяли на себя роль организаторов дуэли Лермонтова с Мартыновым – как до этого взял на себя сочинительство пасквиля на поэта родственник Васильчиковых, "нищий граф" Владимир Соллогуб. Все они выслуживались перед властью ради карьеры, зная о неприязни царя и его старшей дочери к Лермонтову. Затея была беспроигрышной: поэта убьют – отлично, император простит виновных; сам Лермонтов убьёт противника – тоже хорошо, ибо в тот же миг станет уже не офицером, а солдатом. Главное, чтобы не пострадал кто-нибудь "из своих". Нашли "не своего" – Мартынова, далекого от великосветского общества. Тому как раз срочно надо было выслужиться: его недавно исключили из казачьего полка за шулерство в картах, и он болтался по Пятигорску в ожидании какого-нибудь счастливого случая, чтобы не возвращаться с позором в Москву. Случай представился, и Мартынов наплевал на совместную учёбу в юнкерской школе, на дружеские встречи в Москве, на рыцарское отношение приятеля к его сёстрам. Еще и навыдумывал глупостей насчёт никому не нужных семейных писем, причем навыдумывал через четыре года после события, к которому эту выдумку можно было приплести… В своем дневнике за 1845 год я обнаружила такую запись: "Увы, увы, твоя скромность, твоя несчастливая звезда помешала нашему счастью. "Лови, лови часы любви". Лишь в молодости улыбаются эти счастливые часы». Запись эта, конечно, о Мишеле. О скромности его я говорю потому, что сам он склонен был отказаться от такой "чести" и счастья – стать моим мужем, поскольку в сравнении со Смирновым был беден: у него – не более тысячи душ, а у Смирнова – шесть тысяч. Однако и тогда и теперь я готова променять богатство на любовь, на взаимопонимание между супругами. А этого ни за какие деньги не купишь – только Бог может подарить тебе твою "вторую половину". Не уберегла я свою вторую половину…

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ: http://nerlin.ru/publ....-0-6184

| |

| Просмотров: 10454 | Комментарии: 2 | Теги: | Рейтинг: 4.9/104 |

| Всего комментариев: 2 | |||

|

| |||